暑中見舞いを出す時期はいつからいつまで?基本マナーや残暑見舞いとの違いもご紹介

立秋の前日までに届かない場合は、「残暑見舞い」として送ることが一般的です。残暑見舞いは、立秋(8月8日頃)から8月末頃までに届くように送るのが望ましいとされています。

これらの期間に暑中見舞いを送ることで、相手の健康を気遣い、夏のご挨拶としての役割を果たすことができます。

このページのコンテンツ

暑さの厳しい時期に、相手の健康を気遣う言葉や、自身の近況報告を添えて送る暑中見舞い。そして、暦の上で秋を迎えてから送る残暑見舞い。

暑中見舞いや残暑見舞いは、SNSが普及した今も大切にしたい、古くから続く日本の慣習です。しかし、「いつ出すの?」「どうやって書くの?」と戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、暑中見舞いの基本マナーや書き方、暑中見舞いと残暑見舞いの違いについてご紹介します。

暑中見舞いを出す時期は、梅雨が明けてから立秋の前日まで

暑中見舞いは、7月7日から8月6日の間に出しましょう。ただし、梅雨が明けて夏が本格化してから出すのが理想的です。

本来、暑中は二十四節気の「小暑」から「立秋」の前日までのことを指します。

2025年は、「小暑」がはじまる7月7日から、「立秋」が始まる8月7日の前日、8月6日までが「暑中」の期間です。

7月7日頃はまだ梅雨が開けていないことも多く、暑中というにはまだ早い場合が往々にしてあります。暑中見舞いは暑さの厳しい時期に相手の様子を窺う挨拶状であるため、梅雨が明けて夏らしい気候になってから出すのが一般的です。

梅雨明けの時期は、出す年や地域によって異なります。2025年は、関東甲信で6月28日頃に梅雨明けし、平年の7月19日頃より大幅に早くなりました。

地域によっても差があり、相手のお住まいの地域が梅雨明けしているかを確認してから出す必要があります。

遠方に住んでいる方に暑中見舞いを出す際は、事前にその地域の梅雨が明けているかを確認してから出すようにしましょう。

梅雨明けはいつ?

暑中見舞いを出す際に確認しておきたいのが、各地の梅雨明け情報です。年によって梅雨明けの日付は異なりますが、本州では平年7月20日ごろが梅雨明けとなっています。

なお、各地の平年の梅雨明けは以下の通りです。暑中見舞いの準備の参考にしてみてください。

| 沖縄 | 6月21日ごろ | 奄美 | 6月29日ごろ | 九州南部 | 7月15日ごろ |

| 九州北部 | 7月19日ごろ | 四国 | 7月17日ごろ | 中国 | 7月19日ごろ |

| 近畿 | 7月19日ごろ | 東海 | 7月19日ごろ | 関東甲信越 | 7月19日ごろ |

| 北陸 | 7月23日ごろ | 東北南部 | 7月24日ごろ | 東北北部 | 7月28日ごろ |

立秋はいつ?

暑中見舞いを出す際は、梅雨明けと同様、立秋の日付も確認しておきましょう。

「立秋(りっしゅう)」とは二十四節気のうちのひとつです。「二十四節気(にじゅうしせっき)」とは、1年間を4つの季節(春・夏・秋・冬)に分け、それをさらに6つに分けたもので、それぞれの期間に名前が付けられています。

毎年若干変動がありますが、基本的に8月7日〜8月8日ごろから立秋に入り、この日を境に暦の上では秋が始まるといわれています。8月上旬というとまだまだ夏真っ盛りのように感じますが、暦の上では秋になりますので、立秋以降は「暑中見舞い」ではなく、「残暑見舞い」として送りましょう。

暑中見舞いの基本マナー

今年は暑中見舞いを出してみようと思い立ったものの、「実は暑中見舞いを出すのが初めて」「暑中見舞いのルールをよく知らない」という方もいるのではないでしょうか?

まずは暑中見舞いの基本マナーについてご紹介します。

どうして暑中見舞いを出すの?

暑中見舞いは、普段なかなか会えない方やお世話になっている方など、あなたの大切な方に送る夏の挨拶状です。相手の健康を気遣うとともに、暑さの厳しい時期をどうか無事に過ごしてほしいという願いを込めて送ります。

暑中見舞いは相手に感謝の気持ちを伝えるために送るものですので、あまりかしこまる必要はありません。ぜひ楽しんで書いてください。季節感のあるイラストや写真を入れたり、こちらの近況報告を添えたりすれば、相手にも気持ちが伝わるでしょう。

暑中見舞いの由来

暑中見舞いの起源は、江戸時代までさかのぼります。もともとは、お盆に里帰りする際、祖先へのお供えの品を持参するという慣習でした。その後、お世話になっている方に贈答品を贈る慣習へと変化していきました。これが暑中見舞いの由来です。

明治時代になると、郵便制度の発達とともに贈答の慣習が次第に簡素化されました。大正時代には、夏の挨拶状として手紙やはがきを送る、現在のようなスタイルが定着したと言われています。

暑中見舞いと残暑見舞いの違い

暑中見舞いと残暑見舞いでは、挨拶状を出す時期が異なります。

前述の通り、暑中見舞いを出すのは「小暑」から「立秋の前日」までの期間です。2025年の場合、7月7日から8月6日までが暑中見舞いの時期になります。ただし、梅雨が明けてから出すことが望ましいため、梅雨明けの状況に注意しましょう。

それに対して残暑見舞いの時期は、立秋(2025年は8月7日)から8月末ごろまでです。残暑見舞いについては、のちほど詳しく説明します。

どちらを送ればよいか迷う場合は、相手に届く時期を確認してください。立秋の前日までに届かないようであれば、残暑見舞いを送るようにしましょう。

暑中見舞いとお中元の違い

暑中見舞いは相手の健康を配慮する挨拶状であるのに対し、お中元は上半期にお世話になった方へ感謝を伝える贈呈品です。

お中元を贈る時期は、東日本は新暦の7月1日から15日が一般的ですが、西日本は旧暦の8月はじめから8月15日頃までに送るのが望ましいとされています。時期を過ぎてしまった場合は、挨拶として残暑見舞いでお中元を送ることもあります。

お中元と暑中見舞いは出す意味合いが違うため、両方出すのには問題ありません。しかし、両方贈るとお返しで相手に負担をかける可能性があります。

両方贈る場合は挨拶状を添える、時期をずらして残暑見舞いとして送るなど、相手への配慮を心がけましょう。

暑中見舞いをいただいたときは?

暑中見舞いをいただいた場合は、礼儀として自分からも挨拶状を送りましょう。これは残暑見舞いをいただいた場合も同様です。特に目上の方からいただいた場合には、必ずお返事を出してください。

お返事を出す際には、相手に届く時期をよく確認する必要があります。暑中見舞いに対するお返事であっても、相手に届くのが立秋(2025年の場合は8月7日)よりも後になるのであれば、残暑見舞いへと切り替えて出しましょう。

喪中の相手に暑中見舞いを出してもよい?

暑中見舞いは、相手の健康を気遣って送る夏の挨拶状ですので、喪中の相手に出しても失礼にはあたりません。また、自分が喪中の場合に暑中見舞いを出すことも、特に問題ないとされています。

ただし、喪中の相手に暑中見舞いを出すときは、相手の心情に十分配慮したいもの。四十九日をすぎてから届くように出す、シンプルなデザインを選ぶ、お悔やみの言葉を添えるなど、相手のお気持ちに寄り添うことが望ましいでしょう。

暑中見舞いの書き方

暑中見舞いは、基本の構成を意識しつつも、自分らしさを出して書くのがおすすめです。暑中見舞いの書き方のポイントと基本的な構成について、見ていきましょう。

暑中見舞いの書き方のポイント

暑中見舞いを書くときに、あまりかしこまる必要はありません。相手のことを思いながら楽しんで書くことが大切です。

夏らしいイラストの書かれたデザインを選んだり、夏の思い出の写真を使ったりするのも、あなたらしさが伝わってよいでしょう。暑中見舞いに季節感を取り入れることで、さらに印象がよくなります。

ただし、暑中見舞いは基本的な構成が決められています。その構成に沿って、暑中見舞いを書きましょう。また、暑中見舞いは本来、相手の健康を気遣って送る夏の挨拶状です。相手の体調を気遣うひと言は必ず添えてください。

自分らしさと相手を思う気持ちが伝わる暑中見舞いを送れば、きっと受け取った相手にも喜ばれるでしょう。

暑中見舞いの構成

暑中見舞いは、以下の4つのブロックで構成するのが基本の形になります。

1.お見舞いの挨拶

2.時候の挨拶からはじまる主文

3.結びの挨拶

4.日付

暑中見舞いを出す相手によって書く内容は異なりますが、こちらの基本構成に沿うと書きやすいでしょう。それぞれのブロックの書き方については、後ほど詳しくご説明します。

「1.お見舞いの挨拶」や「4.日付」は、定型文がありますので、このあとの解説を参考にしてください。

「2.時候の挨拶からはじまる主文」「3.結びの挨拶」は、暑中見舞いを出す相手との間柄によって自由に書いてもよい部分なので、あなたらしさが伝わるよう、楽しんで書きましょう。

1.お見舞いの挨拶

暑中見舞いの冒頭では、「暑中お見舞い申し上げます」などのお見舞いの挨拶を述べましょう。相手が目上の方の場合には、「暑中お伺い申し上げます」と書きます。

本文よりもやや大きめの文字で書いて強調すると、全体のレイアウトを整えやすいです。句点の「。」は不要です。

2.時候の挨拶からはじまる主文

主文は、前半に時候の挨拶と相手の健康を気遣う言葉、後半に近況報告を書きます。

前半の時候の挨拶は、送る相手がお住まいの地域や気候に合わせた表現を選びましょう。そのあとに、相手の健康に配慮する言葉やお世話になったことへの感謝の気持ちなどをしたためます。

【時候の挨拶の例文】

・暑い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。

・厳しい暑さの毎日ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

・今年の夏は例年になく暑さが激しいですが、いかがお過ごしでしょうか。

後半では、自分や家族の近況を簡潔に報告します。自分らしいエピソードを添えれば、相手にも喜ばれるでしょう。

【主文の例文】

・おかげさまで家族一同元気に過ごしております

・昨年にも増して暑さを感じております

3.結びの挨拶

結びの挨拶は、暑中見舞いの本来の主旨に沿って、相手の健康を気遣う言葉で文章を締めくくります。相手の無事を祈るひと言を添えるのもよいでしょう。

【例文】

・まだまだ暑さが続くようですので、くれぐれもご自愛くださいませ

・猛暑が続くようですので、お体にはお気をつけください

・猛暑を乗り切れるよう、適度に水分や栄養をとってお過ごしください

4.日付

暑中見舞いには、具体的な日付を書きません。「令和●年」のように和暦で年数を書き、そのあとに「盛夏」と書きます。

暑中見舞いの例文

暑中見舞いの書き方のポイントや構成を踏まえ、暑中見舞いを送る相手やシーン別での例文を紹介します。例文を参考に、ご自身の状況に合わせて自由にアレンジしてください。

【相手別】暑中見舞いの例文

暑中見舞いの内容は、送る相手によって書き方を変えましょう。

ここでは、目上の方や遠方に住む親戚、友人に送る場合の暑中見舞いの例文を紹介します。

1. 目上の方に送る場合

暑中お伺い申し上げます

盛夏を迎え○○先生におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

私はようやく新しい職場にも慣れ、親身になってくださる上司や先輩方のもと、忙しくも大変充実した毎日を過ごしております。

また休暇が取れましたら、ご挨拶にお伺いしたく存じます。そのときには先生に成長した姿をお見せできるよう励みます。

暑さ厳しき折、ご多忙のことと存じますので、くれぐれもご自愛くださいますようお祈り申し上げます。

令和○年 盛夏

暑中お伺い申し上げます

暑さ厳しき折ではございますが、いかがお過ごしでしょうか。

日頃は何かとお世話になりまして、ありがとうございます。今夏も一層の努力を重ねていく所存です。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

暑い日が続きますので、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。

令和○年 盛夏

2. 遠方に住む親族に送る場合

暑中お見舞い申し上げます

今年も夏本番がやってきました。連日の猛暑が身体に堪えますが、お変わりございませんか。熱中症が多い時期ですので、こまめに水分補給をするなど、どうぞお気をつけてお過ごしください。

私どもは、何事もなく元気に暮らしております。ここ数年はなかなかお伺いできませんでしたが、今年の帰省の際には、子どもを連れて顔を出します。

健やかに夏を乗り切ることができますようお祈りいたしております。

令和○年 盛夏

暑中お見舞い申し上げます

ご無沙汰しておりますうちに、本格的な夏が到来しました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

おかげさまで私どもは元気に過ごしております。お盆には伺う予定です。

今しばらく暑さが続くと思いますので、ご家族の皆様もどうかくれぐれもご自愛ください。皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

令和○年 盛夏

3. 友人に送る場合

暑中お見舞い申し上げます

ようやく梅雨が明け、本格的な夏が到来しました。とても暑い日が続いていますが、ご家族の皆様もお元気でいらっしゃいますか。

前回○○さんにお会いしてから。早○年が経ちました。今年は夏休みを利用してそちらに旅行する計画を立てています。しばらくご無沙汰しておりましたので、久しぶりにお会いできることを楽しみにしています。

どうぞ健康にご注意の上お過ごしください。

令和○年 盛夏

暑中お見舞い申し上げます

連日厳しい暑さが続いています。○○さんのことですので、この暑さにも負けずお元気に過ごされているかと思います。

近いうちに暑気払いをしたいですね。それまでお互い体調に気をつけて頑張りましょう。

令和○年 盛夏

【シーン別】暑中見舞いの例文

送る相手以外に、どのような状況で送るのかによっても内容は変わってきます。ここでは、近況報告や仕事関係など一般的なものから、お中元のことを記載する場合のものまで、シーン別の暑中見舞いの例文を紹介します。

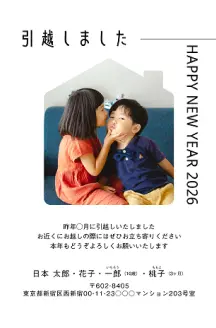

1. 近況報告をする場合

暑中お見舞い申し上げます

今年は例年以上の暑さで過去最高気温を記録する日が続いておりますが、皆様お元気でいらっしゃいますか。

この度、我が家に第一子が生まれました。元気な男の子です。家族みんなで楽しく賑やかな毎日を過ごしております。もしお近くにいらした際は、ぜひ我が家にお立ち寄りください。

まだまだ暑い時期が続きます。この猛暑で体調など崩されぬよう心よりお祈り申し上げます。

令和○年 盛夏

暑中お見舞い申し上げます

梅雨明けとともに猛烈な暑さとなりましたが、お元気でしょうか。

この度、下記の住所に引っ越しましたのでお知らせいたします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

暑い日が続くようですので、皆様くれぐれもご自愛くださいませ。

令和○年 盛夏

2.仕事関係で送る場合

暑中見舞いお伺い申し上げます

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。猛暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

健康に気をつけて、くれぐれもご自愛ください。今後ともかわらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

貴社のますますのご繁栄、ご発展をお祈り申し上げます。

令和○年 盛夏

3.お中元を送ったことを合わせて連絡する場合

暑中お見舞申し上げます

日頃よりご配慮賜り、心より御礼申し上げます。

つきましては、本日、心ばかりの品を別送させていただきました。お納めいただけましたら幸いです。

今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。本来ならばご挨拶に伺うべきところ、失礼をお許しください。

暑い日が続きますが、健康にはくれぐれもお気をつけください。

令和○○年 盛夏

4.お中元のお礼を合わせて伝える場合

暑中お見舞申し上げます

日頃より格別のお引き立てを賜り御礼申し上げます。

さて、このたびはお心のこもったお中元の品をお送りいただき、誠にありがとうございます。ありがたく拝受いたしました。

まだまだ暑さが続くようですので、くれぐれもご自愛くださいませ。取り急ぎ、暑中見舞いかたがた、お礼の挨拶とさせていただきます。

なお、別送の品はささやかですが感謝のしるしでございます。

お納めいただければ幸いに存じます。

令和○○年 盛夏

5. いただいた暑中見舞いにお返事を送る場合

暑中お見舞い申し上げます

このたびは、ご丁寧なお見舞い状をいただき、誠にありがとうございます。皆様にはお健やかにお過ごしのご様子、心よりお喜び申し上げます。

おかげさまで私ども家族も、この暑さに負けることなく元気に暮らしておりますので、どうぞご安心ください。

猛暑が続く毎日でございますので、どうかご家族の皆様くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。

まずは、お礼かたがた暑中お見舞いまで。

令和○年 盛夏

暑中見舞いから残暑見舞いに切り替えるタイミング

今年は暑中見舞いを出してみようと思っていたのに、暑中見舞いの時期を逃してしまったので困っている、という方はいらっしゃいませんか?そんなときは、暑中見舞いから残暑見舞いに切り替えて、大切な方に夏の挨拶状を送りましょう。

暑中見舞いの時期を逃してしまったら?

暑中見舞いを出すのは、立秋の前日(2025年は8月6日)までの時期です。この時期を逃してしまった場合も、暑中見舞いから残暑見舞いに切り替えれば、夏の挨拶状を送ることができます。

また、梅雨明けが大変遅れたために、暑中見舞いを出せないまま立秋を過ぎてしまうことが稀にあります。その場合も、残暑見舞いに切り替えて出してください。

残暑見舞いに切り替えるべきか迷っている方は、挨拶状が相手に届く時期を確認してみましょう。

たとえ暑中見舞いの時期に書いてポストへ投函したとしても、相手に届くのが立秋(2025年は8月7日)を過ぎるのであれば、残暑見舞いとして出す必要があります。

残暑見舞いを出す時期

残暑見舞いを出す時期は、「立秋(2025年は8月7日)」から8月末ごろまでが目安です。

「処暑の候(2025年は8月23日から9月6日まで)」を過ぎる場合は、残暑見舞いではなく通常の手紙として出すことになります。残暑見舞いは、遅くとも9月6日までに相手に届くように出しましょう。

残暑見舞いの書き方のポイント

残暑見舞いを書く場合も、基本的な構成は暑中見舞いと同じです。ただし、残暑見舞いを出す時期は、暦の上では「秋」になります。まだ暑さが残っているとしても、季節感を意識して書くよう心がけてください。

例えば、冒頭の季節の挨拶では、「残暑お見舞い申し上げます」と書くのが一般的です。時候の挨拶は、暦の上では秋を迎えたことを意識した文章がふさわしいでしょう。最後の日付については、「盛夏」ではなく、「晩夏」「立秋」「葉月」などの言葉で締めくくります。

残暑見舞いの例文

残暑お見舞い申し上げます

立秋とはいえ、まだまだ暑い日が続きますが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。おかげさまで我が家は家族全員、夏バテすることなく元気に過ごしております。

夏のお疲れが出るころですので、どうぞお身体に気を付けてお過ごしください。

令和○年 立秋

残暑お見舞い申し上げます

お心のこもった暑中見舞いをいただき、とても嬉しく拝見いたしました。ご家族お揃いで楽しいお時間を過ごされているご様子に、私も嬉しい気持ちになりました。おかげさまで私どもも体調を崩すことなく、充実した夏を過ごすことができました。

季節の変わり目でございます。皆様のご健康をお祈り申し上げます。

令和○年 晩夏

残暑見舞いをいただいたときは?

残暑見舞いをいただいたら、返事をするのがマナーです。返事が遅れて「処暑の候(8月23日~9月6日頃)」を過ぎてしまったら、通常の手紙として出しましょう。

暑さが和らいでいる時期に出す場合は、「秋晴れの候」や「秋涼の候」など出す時期の気候に合わせた季節の挨拶を入れます。その後に、残暑見舞いを受け取ったお礼の言葉を書くとよいでしょう。

返事が遅くなった理由やお詫びの言葉も入れ、相手を気遣った配慮を心がけることが大切です。

まとめ

「暑中見舞い」や「残暑見舞い」は、暑い夏の時期に、普段会えない方やお世話になった方へ送る挨拶状です。送る時期や書き方など基本的なマナーを守って、相手を思う気持ちを伝えましょう。

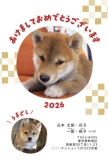

なお、年始の挨拶状といえば、みなさんおなじみの「年賀状」があります。

これらの挨拶状は、日ごろお世話になっている方や遠方に住む親戚などへ、感謝の気持ちや近況報告などを伝えるよい機会になります。写真入りのはがきを使用したり、手書きで一言コメントを添えたりすることで、受け取る側もメールやSNSとは違った温かみを感じることができるでしょう。

関連コンテンツ

よくあるご質問

暑中見舞いを出す時期はいつ頃ですか?

「暑中」とは、二十四節気の「小暑」から「立秋の前日」までの時期を指します。

2023年の場合、7月7日から8月7日までが「暑中」の期間にあたりますので、こちらの期間に相手に届くように出しましょう。

残暑見舞いに切り替わるタイミングはいつですか?

残暑見舞いを出す時期は、立秋(2023年は8月8日)から8月末ごろまでが目安です。