お年玉付年賀はがきのルーツとは?歴史やくじ賞品の変遷を徹底解説

現在では日本のお正月の風物詩となっています。

お年玉付年賀はがきを受け取った場合、お年玉くじの抽選も楽しみましょう。

新年の挨拶として、親戚や友人などお世話になった方へ送る年賀状。やりとりするだけでなく、年賀はがきについているお年玉くじを楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

そもそもお年玉くじはいつ頃できたのか、当選したらどんな賞品をもらえるのかについても気になるところです。今回は、そんなお年玉付年賀状の賞品や交換方法、誕生した秘話を紹介します。

お年玉付年賀はがきとは?

お年玉付年賀はがきは、新年の挨拶に加えて「素敵な賞品が当たるかも!?」というワクワクも相手に届けられる日本独自のものです。

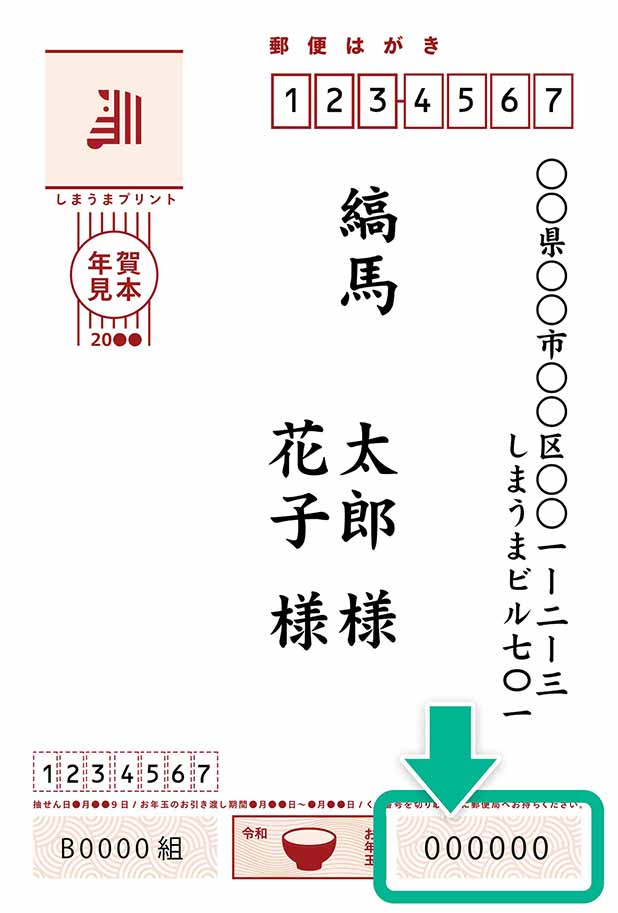

現在のお年玉付年賀はがきには、宛名面の下部にお年玉くじの抽選番号が載っています。

くじは1等から3等まであり、賞品には現金やふるさと小包などもあるので、毎年楽しみにしていらっしゃる方も多いでしょう。

お年玉付年賀はがきの発売日は、毎年11月1日ごろ。郵便局の窓口や特設スペース、コンビニエンスストアなどで購入が可能です。郵便局での年賀状の引き受け開始は毎年12月15日からで、12月25日までに投函すると翌年の元旦に届きます。

一般的な年賀はがきに加えて、人気のディズニーキャラクターがモチーフの年賀はがきも発売されています。ディズニーモチーフの年賀はがきに関しては、料金や用途は通常の年賀はがきと変わりません。お年玉くじの抽選番号もついています。

当選番号は、毎年1月中旬に開催される抽選会で決定され、新聞や郵便局のホームページで公表されています。

せっかくの機会ですので、お年玉くじの当選番号が発表されたら、お手元に届いたお年玉年賀はがきが当たったかどうかを確認してみましょう。

お年玉付年賀はがきの賞品

初年度(1950年)のお年玉付年賀はがきの賞品は、どんなものだったのでしょうか。なんと、特賞はミシン。当時、ミシンは大半が月賦販売されるような高級品でした。そのほかの賞品も、1等が純毛洋服地、2等が学童用グローブ、3等は学童用コウモリ傘などの日用品です。

戦後のモノのない時代に人気のあった日用品などの賞品は、時代とともに変化していきます。1990年代の半ばまでは、下記のように電化製品や海外旅行券などが過去の最上位の賞品でした。

| 1956年(昭和31年) | 電気洗濯機 |

| 1969年(昭和44年) | 8ミリ撮影機映写機セット |

| 1974年(昭和49年) | ラジオ付きカセットテープレコーダー |

| 1983年(昭和58年) | カラーテレビ |

| 1984年(昭和59年) | 電子レンジ |

| 1989年(昭和64年) | 海外旅行券 |

| 1996年(平成8年) | ワイドテレビ、液晶モニター付ビデオカメラ、電動補助力付自転車 |

この頃までは、常に人々の憧れの品がお年玉くじの賞品に選ばれていましたが、昨今は賞品もかなり「さま変わり」しています。

平成から令和に変わる2019年のお年玉くじでは、一部券種限定で「東京2020大会応援賞」も用意されました。ちなみに、1等は「プレミアム商品」と称した国内旅行・アクティビティ体験・ロボホン・ドローンの4点から1点または現金30万円でした。

その後、近年のお年玉付年賀はがき・年賀切手のお年玉くじでは、下記賞品が定番となっています。

| 2026(令和8)年用お年玉付年賀はがき・年賀切手 賞品 | |

|---|---|

| 1等賞品 | 現金30万円または電子マネー等31万円分または特殊切手集&現金20万円 |

| 2等賞品 | 賞品カタログギフト |

| 3等賞品 | お年玉切手シート |

1等賞品は、上記の3つの中から選ぶ選択制です。

電子マネーは、Amazonギフトカードやnanaco、WAONなど提携している各種電子マネーから自由に選択し、交換することができます。

3等賞品は、干支である馬の置物の切手シートです。110円と85円のセットで図柄の美しいデザインです。

ちなみに、2025年には大阪・関西万博の開催にちなんで特別賞が設けられ、賞品は万博のペアチケットでした。

お年玉付年賀はがきの抽選会

最初のお年玉付年賀はがきが発売された翌年の1950年、新年のお年玉くじの抽選会がスタートしました。毎年1月中旬ごろにおこなわれ、回転している的にボーガンで矢を放って当選番号を決めます。

抽選会のセレモニーは、新春の恒例行事として約70年にわたって続けられてきました。しかし、2023年に新型コロナウイルス感染症の影響によってWebサイト上のみの当選番号発表となりましたが、翌年2024年には、2年ぶりにセレモニー方式が再開されました。

お年玉付年賀はがきの当選確率

お年玉付年賀はがきで気になることといえば、お年玉くじの当選確率ではないでしょうか。

この章では、はがきの発行枚数や賞品の本数も参考にしながら、お年玉付年賀はがきの当選確率について説明します。

はがきの発行枚数と当選確率

1949年に誕生したお年玉付年賀はがき。初年度の発行枚数は、約1億8,000万枚でした。それ以降も毎年、取扱数を順調に伸ばし、ピーク時の2003年には44億5936万枚が発行されています。

ところが、若い世代を中心にSNSやメールなどで新年の挨拶をする方が増え、2024年10月のはがき料金の値上げもあり、最近では若干の起伏を見せながらも発行枚数は減少傾向です。

日本郵便の公表では、2025年用の年賀はがきの総発行枚数は、前年比で約25.7%減の10億8,115万枚でした。

そんなお年玉付年賀はがきで当選する確率は、一体どのくらいなのでしょうか。実は、年賀はがきの発行枚数とは関係なく、当選確率は前もって決められています。

ちなみに、2025年のお年玉付年賀はがきの当選確率は以下の通りで、2026年も同じ当選確率となっています。

1等(下6桁):1,448本(当選確率/100万本に1本)

2等(下4桁):14万4,800本(当選確率/1万本に1本)

3等(下2桁):4,344万33本(当選確率/100本に3本)

この当選確率を見ると、1等が当たった方は「とても運が強い」のかもしれません。

運の強さはともかくとして、毎年、新しい年の始まりに「今年はもしかしたら当たるかも…」というドキドキ感を味わえるからこそ、お年玉付年賀状は日本の慣習として長く続いているのでしょう。

お年玉付年賀はがきの賞品の引換方法

お年玉付年賀はがきの抽選は、毎年1月中旬に行われます。ご自身に届いた年賀状の当選番号を確認し、当選していたら郵便局へ引き換えに行きましょう。

引き換え場所は郵便局の窓口ですが、賞品によって受け取り方が異なります。この章では、お年玉付年賀はがきの賞品ごとの引換方法について詳しく説明しましょう。

現金

2026年のお年玉くじの抽選では、1等は現金30万円または2025年発行特殊切手集および現金20万円などの賞品を選択できます。

賞品で現金が当選した場合の引換方法は、以下の通りです。

<持参するもの>

- 当選したお年玉付年賀はがき

- 本人の住所・名前を確認できる証明書(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証など)

<申請方法>

- 郵便局の窓口に当選したお年玉付年賀はがきを持参し、手渡された申請書に必要事項を記入する

- 申請書の提出時に身分証明書を提示し、当選番号に消印の押された年賀はがきと申請書の写しを受け取る

例年、現金は後日、現金書留郵便にて発送されます。また、特殊切手集と現金を選択された場合は、切手集とは別送となります。

電子マネー

2026年のお年玉くじの抽選では、1等の賞品は現金のほかに、家族と使える31万円分の電子マネー(EJOICA/イージョイカ)を選択できます。

EJOICAのセレクトギフトを選ぶと、郵便局から1万円分のギフトID31個が送られ、提携する各電子マネーやポイントと自由に交換できます。

電子マネーの引換方法は先の現金と同様ですが、インターネットの通信環境と個人のメールアドレスが必要です。

ただし、有効期限を過ぎると使用できなくなります。また、返金や換金・取消・再発行はできません。

切手シート

お年玉付年賀はがきのくじの抽選で切手シートが当選した場合の引換方法は、以下の通りです。

<持参するもの>

- 当選したお年玉付年賀はがき

<申請方法>

- 郵便局の窓口に当選したお年玉付年賀はがきを持参し、番号を確認してもらう

- 「お年玉切手シート引渡証」を受け取り、必要事項を記入して提出する

- 当選番号に消印が押された年賀はがきと切手シートを受け取る

2026年のお年玉切手シートは、干支である馬の置物の図柄で、85円と110円の1枚ずつで構成されています。

この切手シートは、郵便局の在庫不足や申請者からの要望により、同じ額の普通切手と引き換えになる場合もあるようです。

賞品カタログギフト

お年玉付年賀はがきのくじの抽選でカタログギフトが当選した場合は、専用カタログから好きな賞品を1点を選ぶことができます。引換方法は、以下の通りです。

<持参するもの>

- 当選したお年玉付年賀はがき

- 本人の住所・名前を確認できる証明書(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証など)

<申請方法>

- 郵便局の窓口に当選したお年玉付年賀はがきを持参し、手渡された申請書に必要事項を記入する

- 申請書の提出時に身分証明書を提示し、当選番号に消印の押された年賀はがき・申請書の写し・賞品の申込みはがきを受け取る

- カタログから好きな賞品を選んで申込みはがきに注文番号を書き込み、郵便局の窓口に提出または最寄りのポストに投函する

なお、カタログギフトの賞品がお手元に届くまでには、約1か月程度かかります。

お年玉賞品の引換期間

お年玉付年賀状のくじで当選した場合は、引換期間に賞品と引き換えなければなりません。毎年、当選番号とともに郵便局のWebサイトにて掲載されますので、忘れずにチェックしましょう。

ちなみに、2026年のお年玉賞品引換期間は、2026年1月20日(火)〜7月21日(火)までです。

一般的な郵便局の営業時間は平日の9時〜17時ですが、平日は仕事や学校で郵便局に行けないという方は、週末や祝日に営業しているゆうゆう窓口での手続きをおすすめします。

<ゆうゆう窓口の営業時間> ※一部の郵便局は営業時間が異なります

平日:7時~19時

土曜日:7時~18時

日祝:7時~18時

ゆうゆう窓口は、都道府県によって営業時間が上記と異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

お年玉付年賀状の歴史

そもそも、お年玉付年賀状はいつから始まったのでしょうか。この章では、年賀状の歴史とともに、誕生にまつわる秘話を紹介します。

お年玉付年賀状の誕生

今でこそ当たり前のようにやりとりしている年賀状ですが、始まりは諸説あります。平仮名が普及し始めた奈良時代もしくは平安時代に、遠方の方への新年の挨拶を手紙で送るようになったことが年賀状のルーツであるとの説が有力です。

当初は、身分の高い貴族が中心でしたが、輸送手段の発達や教育制度の制定により、次第に一般庶民も年賀状を送るようになりました。その後、明治時代に郵便制度が開始され、年賀状は日本の文化として広く浸透するようになったのです。

ちなみに、「郵便はがき」が日本の市場に出回るようになったのは、1869年にオーストラリアで世界初のはがきが発行されて、わずか4年後のことでした。

第二次世界大戦で取り扱いが中止されていた年賀状は、終戦後8年ぶりに開始されましたが、当時は戦後の混乱で住所不明の方も多く、年賀状のやり取りは少なかったようです。

そこで、大阪心斎橋で用品雑貨の会社を営んでいた民間人の林正治さんは、「お年玉付年賀状」を発案しました。

林さんは、「戦前のように年賀状のやり取りが盛んになればお互いの消息もわかり、励ましあえる。そこにお年玉くじがついていたら、人々の心を前向きにできるだろう。」と考えたのです。

1949年、林さんは、「お年玉付年賀状」のアイディアを郵政省に持ち込みました。郵政省では戦後の混乱時に不謹慎ではないかという意見も出たようですが、紆余曲折を経た後、見事、発行にこぎ着けたのです。

その後、「お年玉付年賀はがき」は大ヒットを遂げ、今では日本のお正月の風物詩となっています。林さんの思惑通り、お年玉くじ付年賀状は人々の繋がりを取り戻し、戦後間もない日本に多くの夢と希望を与えました。

現在の年賀状

日本で郵便制度が開始されたのは1871年のことで、郵便の全国一律料金も同時に採用されました。これを機に、全国に郵便局やポストが設置されていきます。

当時は、「年末の一定期間に年賀状をポストに投函すれば、翌年の1月1日に届く」という制度はまだありませんでした。

そのため、多くの人が元日の消印をねらって、年末に年賀状を投函しました。大量の年賀状の対応に郵便局員は手間を取られ、通常の郵便物にも影響を及ぼしたといわれています。

年末に年賀状が集中してしまう対策として、1890年には1月1日〜3日間の集配度数を減らし、1898年には1月1日〜5日に到着する郵便はがきの到着日付印を省略しました。

そして1899年、「年賀郵便物特別取扱」の仕組みが一部の郵便局で開始されました。年末の一定期間に差し出された年賀状を、1月1日に配達するという制度ができ、現在の年賀状のスタイルになったのです。

まとめ

第二次世界大戦後、民間人によって当時の日本人に夢や希望を与えるために考案されたお年玉付年賀はがき。今後も、そんな先人の意思を引き継ぎ、日本の新年の慣習として末永く続いて欲しいと思いませんか。

しまうまプリントのお年玉付年賀状のデザインは2,000点以上。自分だけのオリジナル年賀状を作ることもできます。

日ごろお世話になっている方々へ、新年のご挨拶とともにお年玉付年賀はがきでワクワクを届けてみてはいかがでしょうか。

ご自身がお年玉付年賀はがきを受け取った場合は、ぜひ、お年玉くじの抽選も楽しんでください。もし当選したら、引換期間内に手続きをすることも忘れないようにしましょう。

関連コンテンツ

よくあるご質問

お年玉付年賀はがきの誕生のきっかけは?

お年玉付年賀はがきの発案者は郵政省ではなく、民間人の方でした。

終戦後、年賀状の取り扱いが再開された後、年賀状が盛んになれば励ましあい、さらにお年玉くじで人々を前向きにできるのではないかという思いから誕生しました。

お年玉付年賀はがきの賞品内容はどういったものですか?

2023(令和5)年用では、

1等:現金30万円または電子マネー等31万円分または2022年発行特殊切手集&現金20万円

2等:ふるさと小包など

3等:お年玉切手シート

といった賞品ラインナップとなっていました。