年賀状の正しい書き方とマナーとは?送り先別に使える文例もご紹介

デザイン面では、賀詞や添え書きの使い方に気をつけ、相手に失礼のないよう心掛けましょう。

年賀状は、新年のご挨拶とともに、日頃の感謝やこれからのご縁を丁寧に伝える日本の伝統的な慣習です。

メールやSNSが主流となった今でも、手書きの年賀状には特別なあたたかみがあるものです。ただし、マナーや表現の選び方を誤ると、思いがけず失礼になってしまうことも。

本記事では、年賀状の基本的な書き方や押さえておきたいマナーを詳しく解説しています。送り先ごとに使える文例も紹介していますので、年賀状作成の際に役立ててください。

一般的な年賀状の書き方とマナー

年賀状は、表面と裏面それぞれに気を配ることで、より丁寧な印象を与えることができます。この章では、宛名・差出人情報の書き方や赤字で書く「朱書き」のルール、そして賀詞や添え書きの使い方など、年賀状全体の基本的な書き方とマナーについて解説します。

表面(宛名面)の基本

表面の書き方にはいくつかの注意点があります。一般はがきを送る場合にも基本は変わりませんので、一度マスターすれば今後にも役立ちます。印象のよい年賀状にするために、レイアウトも美しく仕上げたいものです。

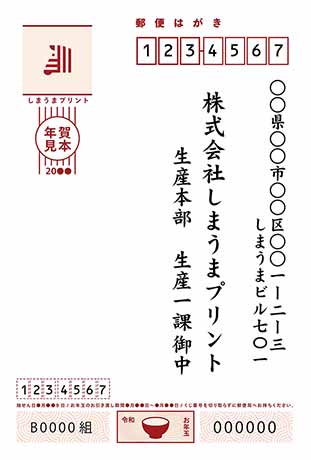

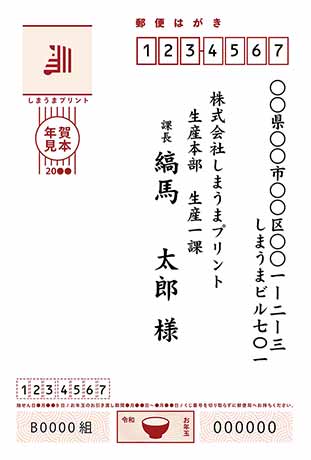

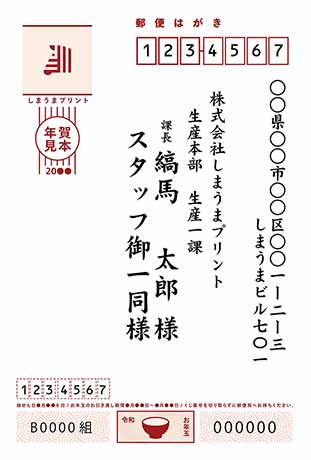

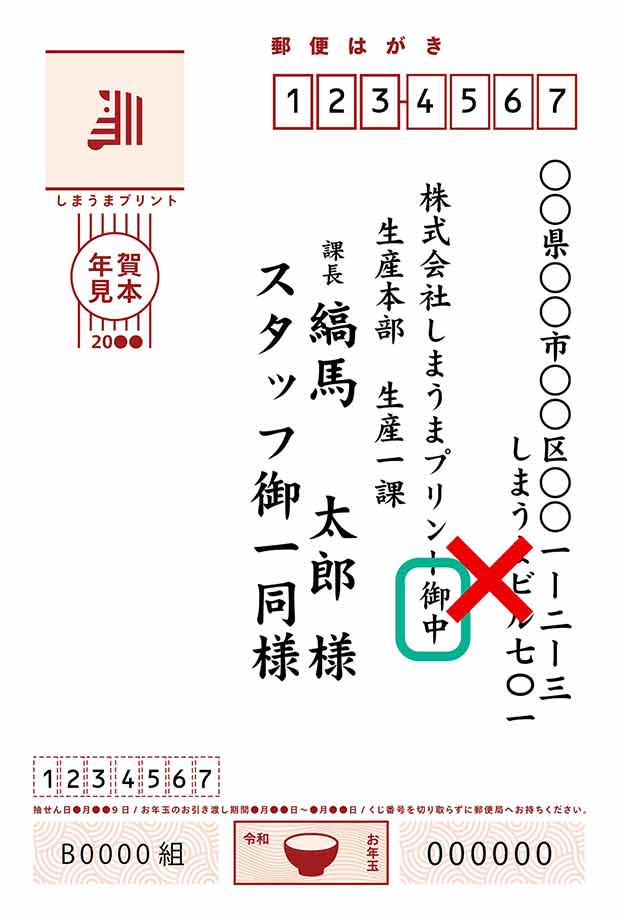

まず、宛名の基本ルールを確認しましょう。以下のような内容を既定の書式で記入するようにします。宛名のよい例、悪い例の見本画像も紹介しますので、参考にしてみてください。

宛先の住所

宛先の住所を書く際は、文字の大きさや配置に気を配ることで、見た目の印象が整い丁寧さも伝わります。特に以下のポイントを意識すると、バランスよく美しい仕上がりになります。

【宛先の住所を書く際のポイント】

- 宛名よりも小さい文字で書く

- 郵便番号と右端の位置を揃える

- 住所の書き始めは宛名よりやや高い位置から

- 都道府県は省略せずに記載する(とくに目上の方へ送る場合)

郵便番号は郵便局の機械で読み取るため、黒一色の算用数字で大きく・はっきりと記載します。

番地などの数字は、縦書きなら漢数字(〇、一、二、三)、横書きなら算用数字(1、2、3)でも問題ありません。

会社名、部署名、役職名

会社宛てに年賀状を送る場合、会社名を省略して記載してはいけません。

㈱や㈲は使用しないようにしましょう。

宛名、敬称

宛名や敬称の書き方には、相手との関係性に応じたマナーがあります。個人・連名・法人宛など、ケースごとに適切な表記を心がけましょう。

【個人宛の場合】

基本の敬称は「様」を使用します。

学校の先生や恩師などには「先生」とするのが一般的です。

【連名で送る場合】

世帯主を一番右側に書き、配偶者、子どもの順に左へ並べます。

それぞれの氏名の後に「様」を付けるのが基本です。

子どもの人数が多い場合は、「ご家族御一同様」とまとめて記載しても問題ありません。

【会社・部署・団体宛の場合】

会社名や部署名だけを記載する場合は、「御中」を使用します。

個人名まで記載する場合は、役職や肩書きの後に氏名を書き、敬称は「様」のみを用い、「御中」は併記しません。

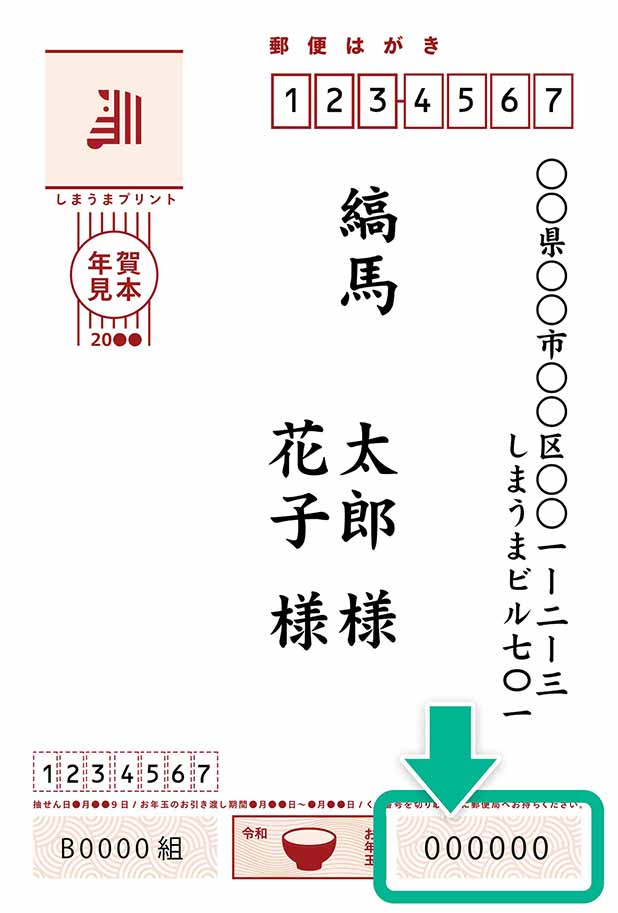

宛名の良い例

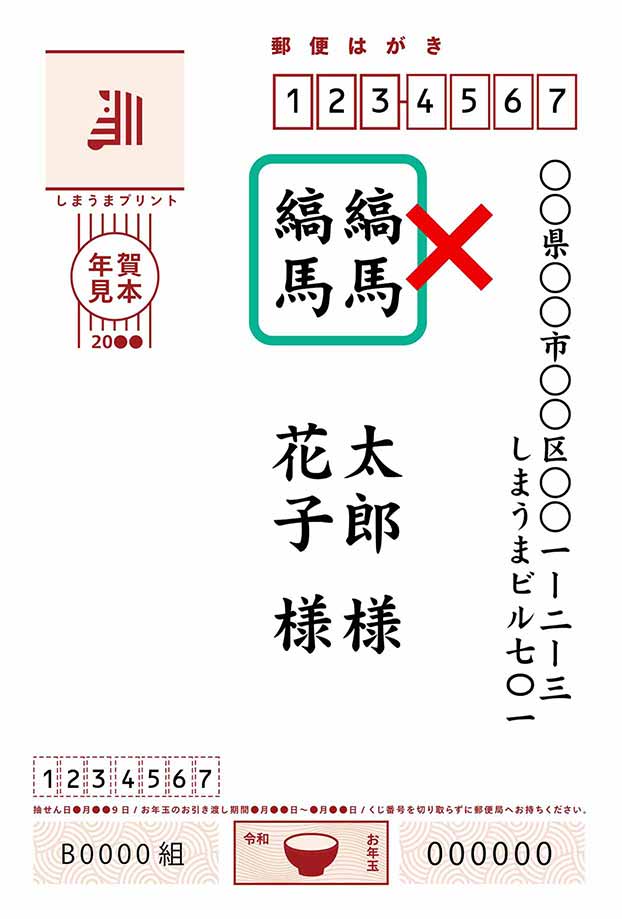

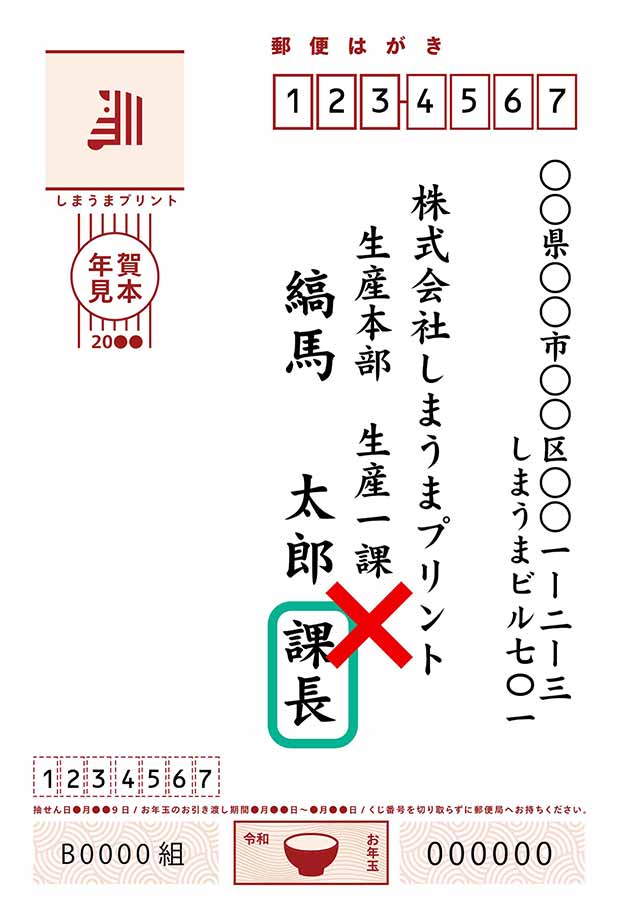

宛名の悪い例

同じ苗字の場合、二人目以降の苗字は記入しません。

敬称はまとめずに、必ず宛名の人数分記入します。

ビジネス向け宛名のよい例

ビジネス向け宛名の悪い例

名前を入れる場合、会社名に「御中」は必要ありません。

肩書を名前の後ろに付けてはいけません。

▼あわせて読みたい

年賀状の宛名の書き方|相手別、宛名書きのルールと挨拶文の選び方

年賀状で結婚報告をする時のマナーと文例|デザインや送り方も徹底解説

差出人名、住所

差出人情報の記載場所は、年賀状のデザインや送り方に応じて判断します。宛先にしっかり届き、相手に失礼のないようにするためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

【裏面(デザイン面)に記載している場合】

宛名面に差出人名・住所を記載する必要はありません。

【裏面に記載していない場合】

宛名面の左下に、差出人の「住所・氏名・郵便番号」を明記します。文字の大きさは宛名より小さく、整った配置を心がけましょう。

裏面のデザインを重視したい場合は、差出人情報を宛名面にまとめることで、見た目を損なわずに済みます。どちらに記載する場合でも、相手がすぐに差出人を確認できるよう、読みやすく書くことが大切です。

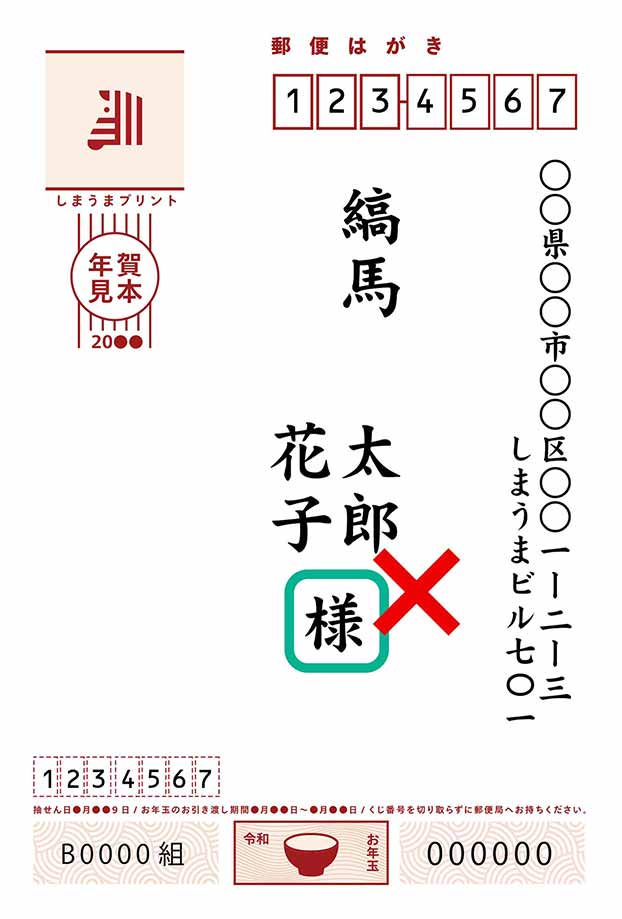

朱書き

「朱書き(しゅがき)」とは、封筒やはがきなどに赤字で書かれる「速達」「親展」など文字のことで、目立たせることで注目してもらえるようにするのが目的です。

市販の年賀はがきには、「年賀」と朱書きで記されていますが、それ以外の郵便はがきや私製はがきを使う場合は、切手の下に赤色で「年賀」と朱書きするようにしましょう。

朱書きを忘れてしまうと一般郵便としての取り扱いになり、元旦前に相手に届いてしまう可能性があるので注意が必要です。

裏面(デザイン面)の書き方

年賀状の裏面には賀詞や挨拶文など、新年のご挨拶に必要な要素をバランスよく配置します。内容の順番にも意味があり、読み手にとって自然な流れになるように構成することが大切です。

以下の順番に沿って記載すると、見た目にも整った印象を与えられます。

【基本的な構成の順番】

① 賀詞

② 挨拶文(本文)

③ 添え書き

④ 新年の年号・日付

⑤ 差出人名・住所

それぞれの項目については、次の項目で詳しくご紹介します。

①賀詞

そもそも賀詞(がし)とは、年賀状に限らず”祝いの言葉”のことをいいます。賀詞には漢字のみで表現する言葉や、文章で表現する言葉があります。それぞれの意味を知って、送る相手によって言葉を選ぶ必要があります。

例:「謹賀新年」「あけましておめでとうございます」「賀正」「新春のお慶びを申し上げます」「HAPPY NEW YEAR」

②挨拶文(本文)

お礼・祈り・願いの3軸を基本とします。

「お礼」は、日頃の感謝の言葉を書きます。

例:「旧年中は格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます」「旧年中は大変お世話になりました」

「祈り」は、相手の健康や活躍を祈る言葉を書きます。

例:「皆様のご健康とご多幸をお祈りしております」「貴社の益々のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます」

「願い」は、今後のお付き合いやご指導をお願いする言葉を書きます。

例:「本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」「本年も尚一層のお引き立てとご愛顧の程お願い申し上げます」

③添え書き

転職や出産などの近況報告や、趣味などの共通の話題、抱負などを記入します。いずれも長文にせず、簡潔にまとめましょう。

例:「ぜひ新居に遊びにいらしてください」「昨年以上の成果を上げられるよう努める所存です」

④新年の年号、日付

作成時は“今年”の年号を書かないように注意しましょう。

「令和○年 元旦」「202○年1月1日」など、年号と西暦はどちらを記入しても構いません。

⑤差出人名、住所

表面に記入しない場合は、裏面に記入します。子供の名前には、ふりがなをふると丁寧な印象になるでしょう。

年賀状の賀詞一覧と選び方のポイント

年賀状でよく見かける「賀正」や「新春」などの賀詞には、それぞれ異なる意味と使い方があります。シンプルな表現だからこそ、使う相手によっては注意が必要です。

【よく使われる賀詞の意味】

賀正:正月を祝うこと

新春:新しい年を迎えること

これらは短くて書きやすい反面、敬意を含まない表現のため、目上の方への年賀状には適していません。親しい友人や同年代の方への年賀状であれば問題ありませんが、相手に合わせた配慮が求められます。

この章では、「文章の賀詞」から「一文字の賀詞」まで種類ごとに詳しくご紹介し、重複を避けるポイントについても解説します。

文章の賀詞

文章形式の賀詞は、敬意や丁寧な気持ちをしっかりと伝えられるため、特に目上の方に送る年賀状に適しています。形式的になりすぎず、あたたかさを添えたい場合にもおすすめです。

あけましておめでとうございます

謹んで新春のお慶びを申し上げます

謹んで新春の寿ぎを申し上げます

初春のお慶びを申し上げます

四文字の賀詞と意味

「謹賀新年」などの四文字の賀詞は格式が高く、敬意を示す言葉が含まれているため、ビジネスや公的な相手、年長者に送るのにふさわしい表現です。年賀状で最も広く使われている形式のひとつです。

謹賀新年:謹んで新年のお祝いを申し上げます

謹賀新春:謹んで新春のお祝いを申し上げます

恭賀新年:恭しく新年のお祝いを申し上げます

恭賀新春:恭しく新春のお祝いを申し上げます

新春来福:新春に福が来ることをお祈り申し上げます

二文字の賀詞と意味

「賀正」「迎春」などの二文字の賀詞はシンプルで使いやすい一方で、敬意が省略されているため、目上の方には避けた方が無難です。同年代や親しい相手に向けて使うのが適しています。

迎春:新春を迎えること

賀正:新年を祝うこと

新春:新年 初春

慶春:新春をよろこぶこと

頌春:新年をことほぐこと

寿春:春をことほぐ・めでたい春

賀春:春を祝うこと

瑞春:吉兆をもたらす春

一文字の賀詞と意味

「寿」「福」など一文字の賀詞はデザイン性の高い年賀状や、親しい相手に対して使われることが多い表現です。簡潔ですが縁起の良い意味を持っており、カジュアルな場面で適しています。

寿:めでたいこと 祝言

福:幸せ 幸運

春:正月 新春

賀:祝うこと 祝い

禧:祝福する

慶:よろこび・祝いごと全般

栄:栄える・繁栄

光:希望・明るさを象徴

賀詞の重複は避ける

先ほどご紹介した賀詞は、2つ使用してはいけません。

二重賀詞と呼ばれ、1枚の年賀状に同じ意味合いの言葉を記載してしまうことになります。よくある例として「新年あけましておめでとうございます」が挙げられますが、違和感にお気づきでしょうか?

あけましておめでとうは「新しい年が明けておめでとう」、新年は「新しい年」という意味です。これら2つの文を使用してしまうと、「新しい年」が重複してしまうことになります。

賀詞の意味をよく理解した上で、二重賀詞にならないような言葉選びをするようにしましょう。

年賀状の送り先別の注意点と例文

年賀状は一年に一度の特別なコミュニケーションツールです。年賀状はもらうとうれしいものですが、送る相手によってはマナーや言葉遣いなど普段のやりとり以上に気をつけなければなりません。

ここからは、仕事・プライベートなど年賀状の送り先別に気をつけたいポイントやすぐに使える年賀状の例文をご紹介します。

会社の上司や取引先への年賀状

ビジネスシーンでの年賀状は、相手との信頼関係を築くうえでも大切な年始のご挨拶です。形式やマナーをおさえて、失礼のないように送りましょう。

デザインの選び方:カジュアルすぎないものを

ビジネスの年賀状の場合デザインで迷う方も多いかもしれませんが、カジュアルすぎるものでなければ特段気にする必要はありません。ただし、プライベートでもお付き合いがある場合を除き、子どもや家族などの写真が入ったデザインの年賀状は出さない方が無難です。

宛名と差出人の注意点:連名はNG!

取引先に送る場合は相手の会社名は決して省略せず、差出人の欄にも自分の会社名や部署名を入れるのを忘れないようにしましょう。上司に送る際も、大きな会社の場合は部署名を記載した方がわかりやすいこともありますので、状況に応じて記載しましょう。

ビジネス年賀状では、たとえ相手が同じ部署内であっても連名で送るのはマナー違反に当たります。それぞれに対して年賀状を書くようにしましょう。

例文集:ビジネス年賀状で使える表現

旧年中はご指導ご鞭撻を賜りありがとうございました

本年はさらに仕事に邁進してまいります

これからもご教示のほどお願い申し上げます

謹んで新春のお慶びを申し上げます

日頃のご指導に深く感謝申し上げます

さらなる飛躍の一年になるよう精進いたします

ますますご健勝のこととお慶び申し上げます

旧年中は格別のお引き立てを賜り御礼申し上げます

本年が貴社にとって幸多き年となりますようお祈りいたします

家族・親戚への年賀状

家族や親戚へ送る年賀状は形式にとらわれず、温かみのある内容にすることで、より親しみが伝わります。デザインや表現も柔軟に選べるのが特徴です。

デザインの選び方:自由でOK!写真入りもおすすめ

家族・親戚に送る場合、デザインは自由に選ぶことができ、写真入りの年賀状でも構いません。プライベートでも親しくしている上司や同僚には、基本的にはプライベートと同じような年賀状で問題ありません。

特に写真入りの年賀状は、差出人の近影や家族の様子を視覚的に伝えることができ、普段なかなか会えない遠方の親戚などには特に喜ばれるでしょう。

年賀状で前年中の結婚・出産・転居等の報告を兼ねる場合も、写真を添えると親しみやすく好印象です。

宛名と差出人の注意点:連名が一般的

家族宛に送る場合は、夫婦の連名の後に子どもの名前を年長者順に並べるようにしましょう。

例文集:親しみのある挨拶文

いつもお心遣いいただきありがとうございます

すっかりご無沙汰しておりますが皆様お元気でしょうか

お会いできるのを心より楽しみにしております

明けましておめでとうございます

今年こそは家族みんなでお伺いしたいです

寒さ厳しき折 くれぐれもご自愛ください

友人・知人への年賀状

親しい友人・知人の場合、最近では年賀状ではなくSNSなどで新年の挨拶を済ませる人も多いかもしれません。しかし、差出人の心がこもった年賀状を受け取ると誰でもうれしい気持ちになるのではないでしょうか。

デザインの選び方:自分らしいデザインを選ぼう

友人や知人に年賀状を送る場合は、自分らしいデザインを選ぶようにしましょう。SNSにはあまり載せていない写真を入れるのも良いでしょう。普段なかなか会えない相手であれば、手書きのメッセージを添えるとより好印象です。

例文集:友人・知人向けの挨拶文

旧年中は色々とありがとうございました

今年は一緒に○○に行きましょう

お互いに楽しい一年になりますように

元気に過ごしていますか?

今年こそはゆっくりお会いしたいです

新しい一年が良い年になりますように

恩師・先生への年賀状

いつもお世話になっている先生、かつてお世話になった恩師へ年賀状を出す場合にもポイントがあります。敬称は「先生」のみで、○○先生様と書かないようにしましょう。

賀詞は目上の人へ向けた言葉を選びます。「あけましておめでとうございます」「謹んで新春のお慶びを申し上げます」などが一般的です。

小学生から先生への例文

小学生が先生へ書く場合、簡単な言葉を選ぶと気持ちが伝わりやすいでしょう。

賀詞:「あけましておめでとうございます」「新年おめでとうございます」

お礼:「昨年はお世話になりました」「いつも楽しい授業をありがとうございます」

祈り:「先生も体に気をつけてください」

願い:「先生と○○をして遊びたいです」「今年もがんばります」

中学生から先生への例文

中学生が先生へ書く場合は、教科を教える先生のほかに、部活動の顧問の先生へ送ることもあるでしょう。学校の行事や部活動への抱負などを書くと、先生も嬉しいはずです。

賀詞:「あけましておめでとうございます」「初春のお慶びを申し上げます」

お礼:「昨年は部活動でのご指導ありがとうございました」「いつも丁寧に教えていただきありがとうございます」

祈り:「寒い日が続きますので先生もご自愛ください」

願い:「次の大会では目標を達成できるようにがんばります」「今年はさらに努力して勉強に励みます」

年賀状のNG・マナー違反

年賀状には、賀詞(祝い言葉)として使用されるたくさんの言葉があるのは冒頭でお伝えしたと思いますが、「とりあえず周りが使っているから使っている」「デザインテンプレートにあるものをそのまま使っている」という方、いらっしゃいませんか?

意外と知られていないのですが、きちんとした使い方をしないと失礼にあたってしまう賀詞や間違った日本語であるにも関わらず、それを理解しないまま新年の挨拶をしている方が実に多いのです。

今回は、正しいと思っていたが実はマナー違反だった年賀状の書き方の一例をご説明します。

忌み言葉は使わない

年賀状はお祝いの場であるため、縁起が悪いとされる「忌み言葉」は避けるのがマナーです。普段よく使う言葉の中にも、注意が必要な表現が含まれています。

例えば「去年」には「去る」という文字が含まれており、別れや不幸を連想させるため、年賀状では使用できません。代わりに「旧年」や「昨年」を使用しましょう。

また、以下のようなネガティブな印象を与える言葉は、年賀状では使用を避けましょう。

失う、倒れる、落ちる

衰える、崩れる、捨てる

病む、負ける、割れる

など

離婚や病気など避けられない近況報告を含める場合は、前向きな抱負や決意とセットで伝えると印象が柔らかくなります。

【表現の工夫例】

「昨年ひとり身に戻りましたので心機一転がんばります」

「昨年は体調に悩まされましたが今年は健康な年にしてまいります」

明るく前向きなトーンを意識することで、受け取る側にも好印象を与えることができます。

句読点は使わない

文章の区切りや終わりに使う「、」「。」の句読点は、年賀状では”縁起のよいことに区切りをつける”という意味をもってしまうため、使わないのがマナーです。句読点を使わないようにするには、文章を簡潔にまとめたり、改行や空白を使うなどの工夫をしましょう。

レイアウトもすっきりと見やすくなります。いつもの癖でついつい句読点を書いてしまいそうになりますが、相手の幸せが続くように思いを込めて、気をつけながら書きましょう。

A HAPPY NEW YEARの“A”は不要

友人など親しい仲の相手には、この文章から年賀状を書き出す方もいらっしゃるかと思いますが、実はA HAPPY NEW YEAR!は間違い。“A”がないHAPPYNEWYEAR!(新年おめでとう!)が正しい挨拶となります。

この理由は同じ挨拶で例えると、Good morning!やMerry Christmas!には“A”は必要ではないことと同じで、HAPPY NEW YEARも挨拶なので“A”は不要ということになります。

正しい文法で書くのであれば「A happy new year to you!(あなたにとってよい年になりますように)」や「Have a Merry Christmas and a Happy New Year(よいクリスマスと新年を!)」といった形になります。

日付と元旦を組み合わせて書かない

元旦という言葉は、一月一日の朝のことを指しますので、上の例だと「一月一日」を二回書いていることになります。

日付を入れる場合は、次のように書くのが正しい書き方となっています。

令和●年元旦

202●年1月1日

修正テープや二重線は使わない

年賀状を書いている途中に誤って書いてしまった場合は、修正テープを使用したり塗りつぶしたりせず、新しい年賀状に初めから書き直すのがマナーです。書き損じてしまった年賀状を修正して送るのは相手に失礼にあたるため、書き終わった後に誤字脱字がないかチェックすると良いでしょう。

書き損じた年賀はがきは郵便局へ持参すると、所定の手数料を支払うことで新しい年賀はがきや切手に交換してもらえます。「少しの間違いだから」と誤魔化さず、迷わず書き直すようにしましょう。

ボールペンの使用はなるべく控える

一般的に、年賀状をボールペンで書くのはマナー違反といわれています。ボールペンのような細い字で書くよりも、毛筆などのような太い字の方が力強く、新年を祝う挨拶状として印象がよいとされているからです。

しかし、最近では、必ずしも毛筆で書かなくてはならないという風潮ではなくなってきています。会社の上司や取引先の方など目上の方に送る場合は毛筆や筆ペン、友人や家族など親しい間柄の方に送る場合はボールペンで書くなど使い分けるとよいでしょう。

年賀状の添え書きには、相手に対する思いやりの心も込められています。書く道具にこだわりすぎず、何よりも気持ちを込めて書くことが大切です。

書き方以外に気を付けたいマナー

年賀状で気を付けなければいけないのは、書き方だけではありません。送っていない人から年賀状が届いてしまうことや、相手が喪中と知らずに年賀状を送ってしまったことがある方も多いのではないでしょうか。

意外と見落としがちな書き方以外のマナーや失敗してしまった場合の対処法について、ご紹介します。

送っていない人から年賀状が届いてしまった場合

年が明けてみんなから届いた年賀状を楽しんでいるのも束の間、送っていない人から年賀状が届いて焦ってしまったことがある方もいるのではないでしょうか。送っていない相手から年賀状が届いたら、なるべく早く返事を出すのがマナーです。

しかし、帰省や旅行などで不在にしていたため日にちが経ってしまう場合もあるでしょう。元旦から松の内までは年賀状で、松の内が過ぎた場合は寒中見舞いとして出すのが無難です。年賀状の投函時期については、後ほどくわしく解説します。

1月1日を過ぎてから投函する年賀状には、「元旦」や「元日」などの賀詞は入れないようにします。また、年賀はがきの裏面には年賀状を頂いたお礼や遅れてしまったお詫びの一言も添えましょう。

喪中のときの年賀状マナー

喪中とは身内に不幸があった場合に、故人を偲び、身を慎む期間です。喪中の期間は、お祝い事や派手な行動は避けるべきとされており、年賀状のやり取りも行わないのが一般的です。

ここでは、自分もしくは相手が喪中だった場合のマナーについて紹介します。

自分が喪中だった場合

喪中のときは、基本的に年賀状のやりとりは控えるのがマナーです。代わりに「喪中はがき(年賀欠礼状)」を送りましょう。

【喪中はがきを送るタイミングとポイント】

送付時期:11月中旬〜12月初旬(相手が年賀状を準備する前)

内容:身内に不幸があったため、新年のご挨拶を控える旨を伝える

宛先:例年年賀状のやり取りをしている相手に送付

相手が喪中だった場合

相手から喪中はがきを受け取った場合も、年賀状は控えるのが一般的です。寒中見舞いで気持ちを伝えるようにしましょう。

【対応のマナー】

喪中はがきが届いた相手に対して年賀状は出さない

寒中見舞いを送る(1月8日〜立春までに投函する)

喪中はがきは、「年賀状を出さないでください」といった意味合いではないため、もし、喪中はがきを受け取る前に年賀状を出してしまった場合でも問題はありません。寒中見舞いの中に、年賀状を送ってしまったお詫びや相手を気遣う言葉などを添え、あらためて寒中の挨拶をするとより丁寧な印象になります。

寒中見舞いのマナー

寒中見舞いを送る際には、年賀状とは異なるルールやマナーがあります。送る時期やはがきの選び方に注意し、失礼のないようにしましょう。

寒中見舞いには、年賀はがきの使用は避けるのがマナーです。喪中の方にも配慮し、落ち着いたトーンの私製はがきや通常はがきを使いましょう。

寒中見舞いを送る適切な時期は、松の内が明けたあと〜立春までとされています。

【松の内の期間】

関東や多くの地域:1月7日まで

関西など一部地域:1月15日まで

※地域によって異なるため、事前に確認すると安心です。

喪中見舞いの出し方については、こちらの記事もぜひ確認してください。

喪中に年賀状は送れる?送る範囲や時期など役立つマナーを徹底解説

年賀状を元旦に届けるにはいつまでに準備する?

年賀状は、新年のご挨拶として相手の元に1月1日(元旦)に届くのが理想です。特に目上の方やビジネス関係の相手には、礼儀としても元旦に届くよう心がけたいもの。

そのためには、年賀状の準備を計画的に進めることが大切です。以下のスケジュールを参考に、早めの行動を意識しましょう。

元旦配達を目指す年賀状準備スケジュール

年賀状の配達期間には毎年変動があるので、事前に日本郵便の公式HPで確認しておくのがおすすめです。ここでは一般的なスケジュールをまとめます。

11月上旬〜中旬:年賀はがきの購入・デザインの検討

郵便局やコンビニなどで年賀はがきの販売が始まる時期です。家族写真入りやオリジナルデザインの年賀状を作る場合は、早めに準備を始めておくとスムーズです。

11月下旬〜12月上旬:宛名リスト作成・印刷・メッセージ記入

この時期には、送り先の住所や氏名のリストを整理し、印刷や手書きの準備を始めましょう。とくに手書きのひと言を添える場合は、少しずつ進めておくのが安心です。

12月15日〜25日頃:投函期間(年賀特別郵便)

この期間内に投函すれば、日本郵便の「年賀特別郵便」として元旦に配達されます。年によって若干日程が変わるため、念のため日本郵便の公式サイトで確認しておきましょう。

12月26日以降:通常の郵便扱い

この日以降に投函した年賀状は、元旦に届かない可能性が高くなります。遅れてしまった場合でもなるべく早めに出すように心がけましょう。

出しそびれたときの対応

年賀状を出しそびれてしまっても、あわててお詫びの言葉を添える必要はありません。

いただいた年賀状へのお礼と、新年のご挨拶を丁寧に書いて返信するのがスマートです。

遅れてしまった場合でも、「松の内」(一般的には1月7日頃)までに届くように投函すれば、失礼にはあたりません。

まとめ

今回は、年賀状作成の基本や押さえておくべきマナーについて、送り先別に使える例文と併せてご紹介しました。相手に失礼のない年賀状を作成するためには、基本的なルールやマナーに気を付けつつ感謝の気持ちを込めて作成することが大切です。

新しい年の訪れを祝い、祝福の言葉を贈る年賀状。目上の相手への年賀状やビジネス上のおつき合いのある相手への年賀状には書式や言葉遣いに配慮し、誤った賀詞を使わないようにしましょう。一年の初めに交わす年賀状の書き方やマナーを守った上で、よりよい年賀状を送ってみてはいかがでしょうか。

年賀状作成は1年に1度のことなので、書き方を忘れてしまったり判断に迷ったりする場合もあるでしょう。今回ご紹介した書き方を参考に、気持ちのこもった年賀状を作成してみてくださいね。

関連コンテンツ

よくあるご質問

一般的な年賀状の書き方を教えてください

表面(宛名面)には「宛先の住所」「会社名、部署名、役職名」「宛名・敬称」を記載します。

裏面(デザイン面)には「賀詞」「年号」「挨拶文・添え書き」「差出人名・住所」を記載するのが一般的です。

こちらの記事内では、画像付きのよい例&悪い例、間違えやすい賀詞の使い方なども詳しくご紹介しています。

賀詞の使い方を教えてください

目上の人に送る場合、対等または目下の人に送る場合でおすすめの賀詞が異なります。

また、「新年あけましておめでとうございます」などのように、賀詞を重複させることはNGとされます。

こちらの記事内では、送る相手によったおすすめの賀詞や、マナー違反になってしまう記載などについて詳しくご紹介しています。